雑記ブログ運営を始めて最初につまづくのは、「カテゴリ分け」です。特化ブログと違って幅広いテーマを扱うため、「どのカテゴリを設定しようか?」と悩みますよね。

これまで扱ったことのないテーマを書いてみたいけど、「カテゴリがないからどうしよう・・・」と考えることもあるし、カテゴリ構造も人によってバラバラ。

雑記ブログのカテゴリ分けに正解はないものの、「カテゴリ分けをする真の理由」を参照しながら考えれば、ブログに合った構造を作ることができますよ!

- 雑記ブログでカテゴリ分けをする理由

- 基本的なカテゴリのルール

- 個人的に思う優れた雑記ブログのカテゴリ構造

そこで今回は、そもそも根本的にカテゴリ分けをする意味とは?について説明しつつ、最適なカテゴリ分けの方法について解説していきます!

雑記ブログでカテゴリ分けをする真の理由

「ブログにおけるカテゴリ分けのルール」を解説する前に、そもそもなぜブログでカテゴリ分けなんかするの?という基礎知識について紹介していきますね。

読者に興味のあるコンテンツを素早く発見してもらう

ブログでカテゴリを設定する最大の理由は、「同じ内容をひとまとめにすることにより、読者に興味のあるコンテンツを素早く発見してもらうため」です。

読者は何らかの目的を持ってブログへ訪れるため、全ての記事に興味があるわけではありません。「あなたが関心のある記事はこっちですよ」と伝えるのがカテゴリの役割です。

特に雑記ブログの場合、複数の属性を持つ読者がブログ内へアクセスするわけで、ある意味通常の特化ブログよりカテゴリ分けの重要性が高いといえます。

論理的なカテゴリ構成でgoogleに優れたサイトだと伝える

優れたサイトほど、適切なカテゴリ構成で読者が閲覧したい記事を求めて回遊しやすい構造になっています。論理的なサイトほど、Googleも高く評価してくれます。

大半のブログはアクセス全体の8割程度を検索エンジンに依存しており、特定のワードで上位表示させられれば莫大なアクセス・収益を得られるんです。

Googleは「ユーザーファースト」を掲げているため、論理的な構造でも読者の満足度が低ければ評価されませんが、優れた構造なら結果的にGoogleの評価も向上します。

カテゴリページを検索上位表示させるため

読者の満足度が高く、Googleからも適切に評価されれば、最終的に「カテゴリページ」そのものが上位表示されて多くのアクセスを得られるようになります。

ブログは個別記事→カテゴリ→トップページという順にドメインパワーが集まりやすくなり、適切な構造になっていればカテゴリページへのアクセスを多く集められます。

雑記ブログでは様々なテーマを扱うのでトップページが上位表示されることはありませんが、カテゴリ構造を最適化・コンテンツの質を上げれば、上位表示されるように。

[aside type=”normal”]トップ→カテゴリ→記事と入れ子構造になっており、それぞれの集合体が最もパワーが集まる、という考え。最近はカテゴリより個別記事が上位表示されるようになりましたが、カテゴリを最適化するに越したことはありません。[/aside]

ブログでカテゴリ分けをする際のルール

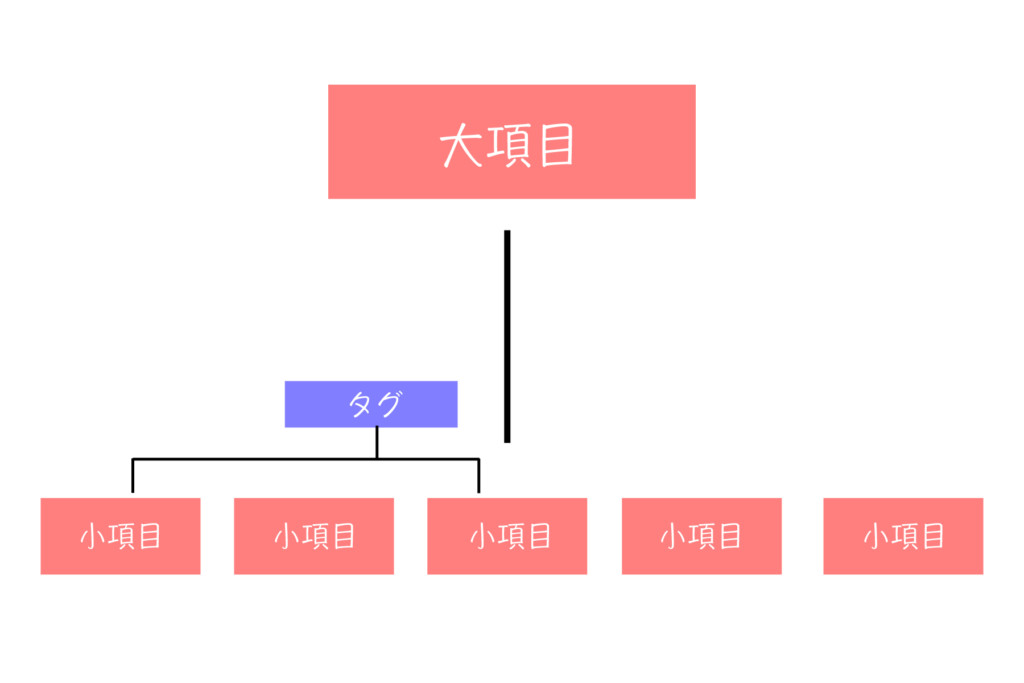

カテゴリの階層分けの使い方

ブログでカテゴリ分けをするとき、最初に悩むのは「階層」の使い方。カテゴリ内で細かくトピックを分けたほうがいいときは、階層化して細かく分類できます。

1階層のほうが閲覧性は高くなるものの、同カテゴリ内に100記事以上入っていると検索性が下がってカテゴリを設定する意味がなくなるので、分けて階層化したほうがいいです。

3階層以上設定すると構造が複雑になって閲覧性が下がるため、最高2階層までで「カテゴリ内で記事が増えてきたな」と思ったらカテゴリを分けましょう。

具体的な階層の使い方ですが、「同じカテゴリでも検索意図が異なるな」という場合に2階層化してカテゴリを分けるようにします。

例えば当ブログに「海外旅行」というカテゴリがありますが、大半のユーザーは地域ごとの記事を見たいはず。と考えて2階層化しカテゴリを分けています。

逆に「ブログ運営」の場合はブログ内のサブコンテンツ的な扱いなのと、検索意図が同じだと考えて同一カテゴリにまとめています。

[aside type=”normal”]最近は「ブログ運営」のカテゴリ内記事が増えてきたんですが、「ブログ運営マニュアル」などサイトマップとなる記事でナビゲーションの役割は果たせているので、あえて分けなくていいかなと考えています。[/aside]

カテゴリとタグの違い

ブログにはカテゴリと同じような「タグ」という機能もあるんですが、初心者だと使い分けに迷ってしまいます。一体どのように使い分ければいいのか?

カテゴリは同一記事をまとめる役割に対し、タグはカテゴリを横断して「検索する」ためのものだと捉えればOK!共通点を結んで、様々なテーマで検索できるイメージ。

大量のテーマを扱う場合、カテゴリを増やすと読者がサイト内で迷ってしまいますが、タグを利用することで検索性をアップさせつつ、シンプルな構造を保つことができます。

カテゴリ名の決め方

カテゴリを設定する際の名前ですが、ブログの方針によるものの「シンプルなタイトル」で十分です。「自転車日本一周旅行の道具」など。

雑誌のような長いタイトルをつけるブログもありますが、文章のように長いとかえって検索性が下がってしまうので、内容がひと目でわかるならOK。

雑記ブログでどこまでカテゴリ分けをするか問題

特化ブログやアフィリエイトサイトの場合は最初に「サイト設計」を行うので、作成するコンテンツやカテゴリを全て洗い出したうえでサイトを作成します。

しかし雑記ブログだと自分の興味関心に合わせて記事を作るので、頻繁に新しいカテゴリを設定したり、名前や構造を変更することも多々。

特に新規コンテンツを作るときに「新しいカテゴリを作るか?」について悩みますが、まとまった記事数になった段階で新カテゴリを設定するのが正解です。

カテゴリ=記事がまとまった本みたいなものと捉えればよくて、「カテゴリ全体で見てまとまった情報を得られるな」と思った段階でカテゴリを設定するのがいいかと。

雑記ブログでのカテゴリ分けのルール・作り方【当ブログの場合】

カテゴリ分けの基本ルールを説明したところで、当ブログのカテゴリ分けの方法・考え方をザックリ紹介していきたいと思います。

冒頭で解説したとおり、雑記ブログのカテゴリ分けに正解はありません。各ブログによって最適な構造は微妙に違ってくるので、様々なパターンを実験してみてください。

①細かく2階層までのカテゴリを設定

当ブログではザックリと「アウトドア関連+αの情報を発信する」と決めているので、2階層までである程度細かくカテゴリを分けています。

カテゴリ単体で検索性を確保できていると考えているので、タグは使用していません。定期的に新カテゴリを追加するので、管理が大変という理由もあります。

ブログ内でもっとバラバラの情報を扱う場合は、もう少しカテゴリの量を抑えてタグで管理するほうが適切かもしれません。

②10記事を超えた場合は新カテゴリへ移設

ブログ内で新規カテゴリの記事を書いた場合、10記事を超えた段階で「ある程度情報がまとまった」と判断して、別カテゴリを作成・設定します。

といいつつ、今のSEO環境的に雑記ブログで1記事だけ扱っても上位表示されないので、「まとまった数の記事を投稿する」前提でカテゴリを作ってしまうことが多いですね。

今後も同ジャンルの記事を複数追加する場合はカテゴリを作っておき、1記事しか作らない場合はひとまず類似カテゴリや未分類に入れる形がベストかと。

③検索意図が異なる記事は細かくカテゴリ分け

当ブログの「海外旅行」に関しては、地域ごとに検索意図が異なるため、記事数がある程度少なくともカテゴリを分けています。

例えば「ブログ運営」カテゴリなら、ブログに興味のある人なら多くの記事を見てくれるはず。しかし、タイの観光情報を探している人にラオスの情報を表示しても、見ませんよね。

地域に関しては渡航するごとにカテゴリが増えるためタグで管理してもOKなんですが、検索意図が異なるカテゴリに関してはサブカテゴリとして分けたほうが読者に親切です。

- メイン・サブカテゴリと2階層までのカテゴリを設定する

- 検索性をアップするためカテゴリを横断するタグを活用

- ひと目で内容がわかるシンプルなカテゴリ名を使用

- 新規記事で10記事を超えたら新カテゴリを作成

- 検索意図が異なるカテゴリは分ける

おわりに

というわけで、今回は雑記ブログで悩みがちな「カテゴリ分けのルールと決め方」について解説してみました!基本的には上記の方法で設定すれば問題ないかと。

記事内ではカテゴリ分けの基本ルールを紹介しましたが、有名ブログを見てもブログごとに設定方法がバラバラであり、全く正解がないことがわかります。

少なくとも、基本に従っておけば検索エンジン経由のアクセス・収益を最大化できるので、まずは基本に従いつつ自分なりの工夫を入れていく方法が最もおすすめです。